Gonzalo Barrena.

En un álbum de mi madre, al despegar una pequeña fotografía, el reverso traía consigo unas palabras cuidadosamente escritas y varios mensajes implícitos. La imagen está tomada -o dedicada- en agosto de 1942, en la aldea de Mostovoye, en el sur Rusia. La región a la que pertenece se sitúa al pie norte del Cáucaso, y hasta allí había llegado un colectivo de niños y jóvenes españoles desde Leningrado, después de haber escapado del asedio alemán, en marzo de ese mismo año.

En Leningrado, que ahora vuelve a llamarse San Petersburgo, había discurrido durante cuatro años de paz, alimentación y educación cuidada, la vida de cientos de niños españoles evacuados de Gijón y Santurce en 1937, en plena Guerra Civil. El Gobierno de la República, con el consentimiento de sus padres (de los que los tenían, pues parte de ellos eran huérfanos), había dispuesto su evacuación para ponerlos a salvo de la guerra, que se recrudecía en el frente del Norte. Con ellos viajaba mi abuelo, que era maestro, mi abuela, que era costurera, y mi madre, una joven de diecinueve años que era «practicante», el nombre que se daba entonces a los estudios de enfermería. Aquellos cuatro años de respiro se terminaron en junio de 1941, cuando los alemanes invaden la antigua URSS y cercan poco después, en otoño, la bellísima ciudad báltica de Leningrado.

Leningrado padeció casi 900 días de cerco, aunque la etapa más dramática discurrió durante el primer invierno, el de 1941-1942, con muchos de nuestros jóvenes y maestros dentro, entre ellos mi madre y mi abuela. En febrero de 1942 se rompió temporalmente el bloqueo y el 19 de marzo el colectivo de españoles que había quedado dentro fue evacuado de la ciudad a través del Ladoga helado, un lago que es casi un mar.

Desde el norte de Rusia viajaron en trenes de mercancías hacia el este, primero, y después hacia el sur, alejándose de los nazis. Pasaron casi un mes en ferrocarril. En muchas ocasiones permanecían parados, a un lado del trayecto principal, pues los convoyes militares tenían prioridad sobre cualquier otro tránsito. Y así llegaron a Mostovoye en primavera, donde fueron alojados en una granja colectiva, que recibe en ruso el nombre de koljós. Allí pasaron apenas unos meses y la primera parte del verano, pues pocos días después de la fecha de la fotografía, tuvieron que salir huyendo de nuevo. Hitler había decidido relanzar sus tropas camino de los campos petrolíferos del Cáucaso y del Mar Negro; y como consecuencia, nuestros chicos arrancaron camino de la cordillera, con los soldados rusos cortando los puentes justo cuando cruzaba el último de ellos, para frenar el avance alemán.

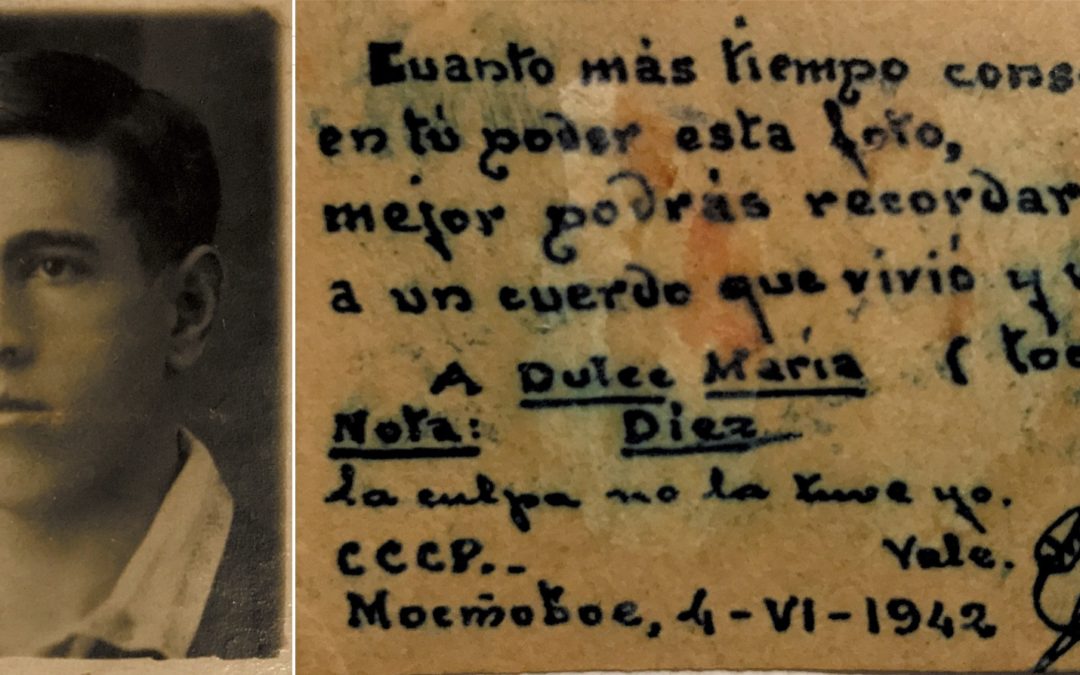

Poco antes de esa nueva evacuación, la tercera ya para nuestros «niños de la guerra», uno de los muchachos españoles le dedica a mi madre esta fotografía, de caligrafía minuciosa y cargada de sobreentendidos que sólo ellos podrían descifrar. Ninguno de ellos vive ya, y nadie puede aclarar las entrelíneas de la dedicatoria. La foto es pequeña; tiene el tamaño de esas que se dicen «de carnet», pero el muchacho tuvo espacio en ella -y tiempo entre las guerras- para expresar sus sentimientos y descargar la culpa de vete a saber qué.